Tecnica: Pitch up & deep stall...l'arcano!!

Inviato: 27 gennaio 2009, 11:35

E’ un giorno di dicembre del 1963, mentre il secondo NF-104A (Un F-104 A modificato e in servizio presso l’Aerospace Research Pilot School at Edwards AFB), con ai comandi l’allora colonnello Chuck Yeager, si disintegra nel deserto dopo essere “sprofondato” in vite piatta… il Comandante Yeager riesce ad eiettarsi, anche se viene ferito seriamente, quasi all’ultimo momento… Se l’esperimento portato avanti (nell'ambito di una serie più ampia di studi su alcune caratteristiche di volo ad altissima quota e a gravità ridotta) era relativo allo spegnimento dell’A/B ad alta quota (e, di seguito, del motore), per la verifica delle condizioni e dei parametri di riaccensione, l’assetto dell’aereo (ben oltre i 30° di AOA) era tale da far perdere ogni capacità di manovra alle superfici di controllo del piano di coda a T, con le conseguenze drammatiche sopra sommariamente descritte.

Andiamo per ordine e, per quanto possibile con parole semplici, spieghiamo “l’arcano”:

si parla spesso di “Pitch-up” e “Superstallo (Deep Stall)”; spesso questi due concetti vengono utilizzati come sinonimi, talvolta confondendo "causa" ed “effetto”. Diciamo che, sostanzialmente, in talune configurazioni aerodinamiche l'insorgenza del fenomeno denominato "pitch up" comporta la condizione di volo chiamata "superstallo", condizione molto pericolosa che spesso origina la perdita dell'aeromobile per la completa impossibilità di effettuare qualsivoglia manovra "di uscita".

Semplificando molto, Il pitch-up è "figlio" dell'ala a freccia, nel senso che il profilo "a freccia" (ovviamente stiamo parlando di una freccia positiva) o, nel caso dell' F-104, il profilo trapezoidale dell'ala (con bordo d'attacco "a freccia"), come ben noto, è adatto al raggiungimento di velocità più elevate (ritarda l'insorgenza dei fenomeni di compressibilità che si hanno al crescere del numero di Mach), ma ha la tendenza a "stallare" (perdere portanza) a partire dalle zone di estremità rispetto alla radice alare, per effetto della componente di velocità relativa che "cresce" dalla radice andando verso l'estremità. Aerodinamicamente ciò comporta la "migrazione", ovvero lo "spostamento" del centro di pressione dell'ala (punto ove è applicata la risultante delle forze aerodinamiche elementari agenti) verso il centro di gravità (baricentro, è anche il punto ove passano gli assi principali del velivolo); questa condizione genera un "momento cabrante" - l'aeroplano "alza il muso" - , che a sua volta fa aumentare l'AOA (angolo di attacco), che comporta una ulteriore perdita di portanza della superficie alare, per cui lo spostamento del CP continua così come il momento cabrante... Detto questo, è facile capire come, nelle configurazioni "a T", ovvero con piano di coda orizzontale montato al vertice della deriva, lo stesso piano di coda (e quindi le superfici di controllo), nelle condizioni di "pitch-up", si trovi ad essere "immerso" nel flusso turbolento, a bassa energia, originato dalla perdita di portanza dell'ala, rendendo praticamente impossibile la manovra dell'equilibratore finalizzata alla diminuzione dell'angolo di incidenza, e quindi l'uscita da questa condizione di volo molto, molto pericolosa...

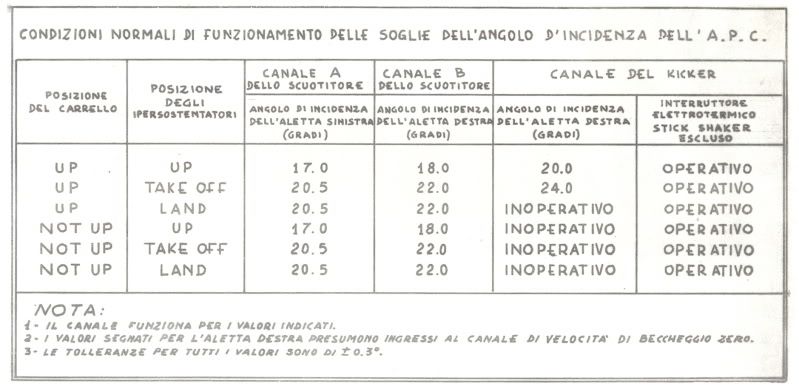

Parlando del caro “Spillone”, si può dire che l’impennaggio a T fu una scelta obbligata in fase di progettazione; avendo un’ apertura alare molto ridotta (tra l’altro il profilo "non convenzionale" dell'ala obbligava il velivolo a volare "cabrato" di 5°), i vortici che si sprigionano dalle estremità alari avrebbero seriamente danneggiato l'equilibrio aerodinamico di una piano di coda messo in posizione mediana e fu quindi scelto di allontanare il più possibile, verso l'alto, il piano di coda, in modo da metterlo al riparo dai vortici di estremità che avrebbero potuto finire sullo stabilizzatore semplicemente cabrando. Il “prezzo da pagare” fu la pericolosità della macchina nelle condizioni di volo ad assetti relativamente elevati: il flusso turbolento in uscita dalle ali sarebbe comunque finito sul piano di coda, causando uno stallo repentino e molto brutale. Proprio per evitare questo i piloti di “104” dovevano prestare estrema attenzione nel valutare l'AOA in talune configurazioni di volo; nei comandi furono inseriti due “dispositivi”, lo "shaker" ed il "kicker": il primo faceva vibrare la cloche all'approssimarsi dell'angolo critico, il secondo forzava il velivolo ad "andare giù" di muso per riprendere il volo livellato. D’altronde, come sanno bene coloro i quali hanno “conosciuto” lo spillone, i due parametri fondamentali per la sicurezza venivano ripetuti dall’inizio e fino alla nausea: “quota e velocità!”

Andiamo per ordine e, per quanto possibile con parole semplici, spieghiamo “l’arcano”:

si parla spesso di “Pitch-up” e “Superstallo (Deep Stall)”; spesso questi due concetti vengono utilizzati come sinonimi, talvolta confondendo "causa" ed “effetto”. Diciamo che, sostanzialmente, in talune configurazioni aerodinamiche l'insorgenza del fenomeno denominato "pitch up" comporta la condizione di volo chiamata "superstallo", condizione molto pericolosa che spesso origina la perdita dell'aeromobile per la completa impossibilità di effettuare qualsivoglia manovra "di uscita".

Semplificando molto, Il pitch-up è "figlio" dell'ala a freccia, nel senso che il profilo "a freccia" (ovviamente stiamo parlando di una freccia positiva) o, nel caso dell' F-104, il profilo trapezoidale dell'ala (con bordo d'attacco "a freccia"), come ben noto, è adatto al raggiungimento di velocità più elevate (ritarda l'insorgenza dei fenomeni di compressibilità che si hanno al crescere del numero di Mach), ma ha la tendenza a "stallare" (perdere portanza) a partire dalle zone di estremità rispetto alla radice alare, per effetto della componente di velocità relativa che "cresce" dalla radice andando verso l'estremità. Aerodinamicamente ciò comporta la "migrazione", ovvero lo "spostamento" del centro di pressione dell'ala (punto ove è applicata la risultante delle forze aerodinamiche elementari agenti) verso il centro di gravità (baricentro, è anche il punto ove passano gli assi principali del velivolo); questa condizione genera un "momento cabrante" - l'aeroplano "alza il muso" - , che a sua volta fa aumentare l'AOA (angolo di attacco), che comporta una ulteriore perdita di portanza della superficie alare, per cui lo spostamento del CP continua così come il momento cabrante... Detto questo, è facile capire come, nelle configurazioni "a T", ovvero con piano di coda orizzontale montato al vertice della deriva, lo stesso piano di coda (e quindi le superfici di controllo), nelle condizioni di "pitch-up", si trovi ad essere "immerso" nel flusso turbolento, a bassa energia, originato dalla perdita di portanza dell'ala, rendendo praticamente impossibile la manovra dell'equilibratore finalizzata alla diminuzione dell'angolo di incidenza, e quindi l'uscita da questa condizione di volo molto, molto pericolosa...

Parlando del caro “Spillone”, si può dire che l’impennaggio a T fu una scelta obbligata in fase di progettazione; avendo un’ apertura alare molto ridotta (tra l’altro il profilo "non convenzionale" dell'ala obbligava il velivolo a volare "cabrato" di 5°), i vortici che si sprigionano dalle estremità alari avrebbero seriamente danneggiato l'equilibrio aerodinamico di una piano di coda messo in posizione mediana e fu quindi scelto di allontanare il più possibile, verso l'alto, il piano di coda, in modo da metterlo al riparo dai vortici di estremità che avrebbero potuto finire sullo stabilizzatore semplicemente cabrando. Il “prezzo da pagare” fu la pericolosità della macchina nelle condizioni di volo ad assetti relativamente elevati: il flusso turbolento in uscita dalle ali sarebbe comunque finito sul piano di coda, causando uno stallo repentino e molto brutale. Proprio per evitare questo i piloti di “104” dovevano prestare estrema attenzione nel valutare l'AOA in talune configurazioni di volo; nei comandi furono inseriti due “dispositivi”, lo "shaker" ed il "kicker": il primo faceva vibrare la cloche all'approssimarsi dell'angolo critico, il secondo forzava il velivolo ad "andare giù" di muso per riprendere il volo livellato. D’altronde, come sanno bene coloro i quali hanno “conosciuto” lo spillone, i due parametri fondamentali per la sicurezza venivano ripetuti dall’inizio e fino alla nausea: “quota e velocità!”